133e saison de la SDM CDF – concert hors abonnement

Mise en ligne des billets à l’achat individuel – dates

Cher public,

Les abonné-es de la SDM CDF ayant la priorité sur le placement à la Salle de musique, la vente des billets des concerts de la Grande Série, qui font également partie de la série par abonnement, se fera dès le mardi 19 août 2025. Vous pourrez dès lors réserver ou acheter vos places sur le site ou auprès de la billetterie.

Les billets des concerts hors abonnement sont disponibles comme suit:

Concert exceptionnnel Concours Géza Anda – la billetterie est ouverte depuis le 7 mai 2025: achetez ici.

ORCHESTRE DE CHAMBRE DU VERBIER FESTIVAL

GÁBOR TAKÁCS-NAGY direction

JOSEPH HAYDN 1732-1809

Concerto pour piano en ré majeur

(soliste : Mihály Berecz)

LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827

Concerto pour piano n° 2 en si bémol majeur, op. 19

(soliste : Ilya Shmukler)

WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791

Concerto pour piano n° 15 en si bémol majeur, KV 450

(soliste : Dimitri Yudin)

Symphonie n° 40 en sol mineur, KV 550

Série Nouveaux Talents – ces concerts sont disponibles à la vente dès le 17 juin 2025

Concert Bach Mirror en collaboration avec le TPR – la billetterie est ouverte depuis le 3 juin: achetez ici

« COLLABORATION »

BACH MIRROR

VASSILENA SERAFIMOVA marimba

THOMAS ENHCO piano

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750

Sonates, Suites, Cantates, Chaconne, Clavier bien tempéré

(transcriptions, arrangements et œuvres originales de Thomas Enhco et Vassilena Serafimova inspirées de J.-S. Bach)

En collaboration avec le TPR

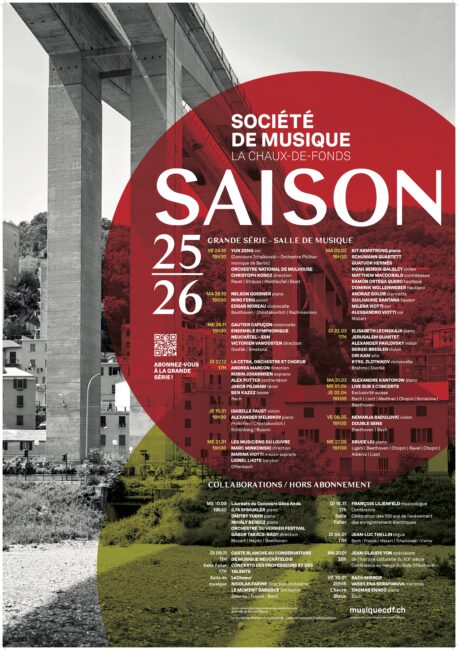

Avant-programme de la 133e saison de la SDM CDF – focus sur les concerts de la Grande Série par abonnement

Avant-programme de la 133e saison de la SDM CDF et aperçu des concerts – focus sur les concerts de la Grande Série par abonnement:

Nous attirons votre attention sur le fait que les abonné(e) étant prioritaires dans l’achat d’abonnements (sièges numérotés) dès maintenant, la vente de billets à l’unité pour ces grands rendez-vous à la Salle de musique ouvrira comme d’habitude en août.

Cette saison, la Grande Série, composée de 11 concerts, continue d’offrir une programmation de haut niveau, portée par des interprètes et orchestres prestigieux. Dès l’ouverture, le vendredi 24 octobre 2025, le chef d’orchestre autrichien Christoph Koncz dirigera pour la première fois à La Chaux-de-Fonds l’Orchestre National de Mulhouse, fraîchement labellisé « Orchestre national en région ». À ses côtés, le jeune prodige du cor Yun Zeng, soliste principal de l’Orchestre Philharmonique de Berlin, interprétera notamment le Concerto pour cor n° 1 de Richard Strauss, une œuvre rarement donnée en concert.

Les temps forts ne manqueront pas avec des rendez-vous incontournables : le retour du pianiste Alexandre Kantorow, qui enregistrera son prochain album en public, la venue du violoniste Nemanja Radulović et de son ensemble Double Sens, la présence exceptionnelle de Bruce Liu, lauréat du Concours Chopin en clôture de saison en mai 2026, ainsi que le grand gala Offenbach dirigé par Marc Minkowski à la tête des Musiciens du Louvre.

La Société de Musique clôturera l’année 2025 avec un événement grandiose : l’Oratorio de Noël de Bach, interprété par La Cetra Barockorchester & Chor Basel sous la direction d’Andrea Marcon, avec un plateau de solistes d’exception.

La saison s’enrichit aussi d’une programmation chambriste ambitieuse, réunissant des artistes de renom : le Trio Nelson Goerner – Ning Feng – Edgar Moreau, le Quatuor Jerusalem aux côtés d’Elisabeth Leonskaja pour un concert anniversaire, ainsi que le duo Isabelle Faust – Alexander Melnikov.

Le vendredi 24 octobre 2025 à 19h30, la 133e saison de la Société de Musique de La Chaux-de-Fonds s’ouvre à la Salle de musique avec Yun Zeng (cor), l’Orchestre National de Mulhouse et Christoph Koncz. Le programme comprend Le tombeau de Couperin de Ravel, le Concerto pour cor n°1 op. 11 de Richard Strauss, l’ouverture de La chauve-souris de Johann Strauss Jr., la Valse des patineurs de Waldteufel et les Suites n°1 et n°2 de Carmen de Bizet.

Le mardi 28 octobre 2025 à 19h30, le trio formé par Nelson Goerner (piano), Ning Feng (violon) et Edgar Moreau (violoncelle) interprète le Trio n°3 op. 1 n°3 de Beethoven, le Trio n°1 op. 8 de Chostakovitch et le Trio élégiaque n°2 op. 9 de Rachmaninov.

Le mercredi 26 novembre 2025 à 19h30, Gautier Capuçon (violoncelle) rejoint l’Ensemble Symphonique Neuchâtel sous la direction de Victorien Vanoosten pour le Concerto pour violoncelle op. 104 de Dvořák et Má vlast (Ma patrie), cycle de six poèmes symphoniques de Smetana.

Le dimanche 7 décembre 2025 à 17h, La Cetra (orchestre et chœur) dirigé par Andrea Marcon, avec Robin Johannsen, Alex Potter, Jakob Pilgram et Ben Kazez, présente l’Oratorio de Noël de Bach (cantates 1, 2, 3 et 6). Ce concert est enregistré par RTS Espace 2.

Le jeudi 15 janvier 2026 à 19h30, Isabelle Faust (violon) et Alexander Melnikov (piano) proposent les Cinq mélodies op. 35 de Prokofiev, la Sonate pour violon et piano op. 134 de Chostakovitch, la Fantaisie op. 47 de Schönberg et la Sonate n°2 op. 36a de Busoni (anecdote: Ferrucio Busoni a aussi donné un concert pour la Société de Musique de La Chaux-de-Fonds!).

Le mercredi 21 janvier 2026 à 19h30, Les Musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski, avec Marina Viotti (mezzo-soprano) et Lionel Lhote (baryton), offrent un gala Offenbach : extraits d’Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, La Jolie parfumeuse, Le Royaume de Neptune, La Vie Parisienne, La Périchole, Die Rheinnixen, La Grande-Duchesse de Gérolstein et Le Voyage à la Lune. Cet événement fera l’objet la veille d’une conférence avec l’historien et grand spécialiste d’Offenbach, Jean-Claude Yon, dont nous vous parlerons plus en détail une prochaine fois.

Le mardi 3 février 2026 à 19h30, le projet « Expédition Mozart » réunit Kit Armstrong (piano), Noah Bendix-Balgley (violon – principal Konzertmeister de l’Orchestre Phiharmonique de Berlin), le Schumann Quartett, le Quatuor Hermès et d’autres éminents solistes. Au programme : Concerto pour piano KV 415, Quatuor pour piano KV 478, Menuet KV 355 et Gigue KV 574 pour piano solo, Quatuor pour hautbois KV 370, Concerto pour piano n°9 « Jenamy » KV 271.

Les 31 mars, 1er et 2 avril 2026 à 19h30, Alexandre Kantorow propose une trilogie de récitals autour de Bach, Liszt (Variations sur Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen S. 180), Medtner (Sonate op. 5), Chopin (Prélude op. 45), Scriabine (Sonate n°10), Beethoven (Sonate op. 111). Ces concerts donnés en exclusivité suisse serviront à l’enregistrement d’un album.

Le vendredi 8 mai 2026 à 19h30, Nemanja Radulović (violon) et l’ensemble Double Sens revisitent la Sonate Kreutzer de Beethoven (arrangement pour ensemble), la Chaconne et le Concerto en ré mineur BWV 1052 de Bach.

Le mercredi 27 mai 2026 à 19h30, Bruce Liu (piano), lauréat du Concours Chopin, joue des œuvres de Ligeti (Étude Livre 1 n°4 « Fanfares »), Beethoven (Sonate « Clair de lune » op. 27 n°2), Chopin (Nocturnes op. 27, Impromptus op. 29, 36, 51, 66), Ravel (Miroirs : IV Alborada del gracioso), Albéniz (El Puerto, Iberia I-2) et Liszt (Rhapsodie espagnole S. 254).

Offrez ou offrez-vous un classique! Abonnez-vous maintenant et/ou achetez des bons cadeaux:

Il est possible d’acquérir des abonnements et des bons cadeaux (montant à choix) à faire valoir sur la vente d’abonnement.s et/ou de billets à l’unité en appelant Madame Catherine Lehmann au +41 78 863 63 43 ou en écrivant à .

Concert exceptionnel en pré-ouverture de la 133e saison

Concours exceptionnel du 10 septembre 2025:

La Société de Musique de La Chaux-de-Fonds a le grand privilège de pouvoir vous proposer un concert exceptionnel avec 3 lauréats du célèbre Concours international de piano Géza Anda à la Salle de musique le 10 septembre 2025 à 19h30:

Mihály Berecz, piano

Ilya Shmukler, piano

Dmitry Yudin, piano

Orchestre de chambre du Verbier Festival

Gábor Takács-Nagy, dir

Joseph Haydn 1732-1809

Concerto pour piano en ré majeur

Soliste : Mihály Berecz

Ludwig van Beethoven 1770-1827

Concerto pour piano n° 2 en si bémol majeur, op. 19

Soliste : Ilya Shmukler

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791

Concerto pour piano n° 15 en si bémol majeur, KV 450

Soliste : Dmitry Yudin

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n° 40 en sol mineur, KV 550

Les membres de la Société de musique de La Chaux-de-Fonds (SDM CDF) bénéficient d’un tarif spécial pour ce concert hors abonnement exceptionnel en vente dès le 7 mai 2025 :

Tarifs (zone 1 / zone 2 / zone 3)

Plein tarif : CHF 50/40/30.-

Rabais aux MEMBRES (sans distinction membres/abonnés) : CHF 40/35/25.-

Carte culture : CHF 30/20/10.

Achetez vos places ICI

La Fondation

La Fondation Géza Anda a été créée en 1978 par Hortense Anda-Bührle (1926-2014) à la mémoire de son mari, le pianiste hungaro-suisse Géza Anda, décédé en 1976. Son objectif est de promouvoir de jeunes pianistes dans l’esprit musical de Géza Anda. En plus de nombreuses autres activités, elle organise tous les trois ans un concours international de piano à Zurich.

La particularité du Concours Géza Anda est que son action ne se limite pas à l’orga- nisation du concert prestigieux des finalistes et à la remise de dotations financières importantes. En effet, la fondation s’engage à soutenir et à accompagner les lauréats pendant trois ans et à leurs permettre des représentations en tant que solistes.

Le Concours

Parmi les innombrables concours, le Concours Géza Anda est une institution unique et extraordinaire au regard des normes internationales – et pas seulement en raison de son jury de haut niveau, composé de représentants exceptionnels du monde de la musique. La particularité du Concours Géza Anda est surtout que le concert final et l’importante dotation financière ne sont pas la finalité.

Le répertoire est lié à l’héritage de Géza Anda et est redéfini pour chaque concours.

Mihály Berecz, né à Budapest en 1997, commence la musique par le violon à six ans avant de se consacrer au piano sous la direction d’Edit Major et Erzsébet Belák. Diplômé avec mention First Class Honours de la Royal Academy of Music de Londres auprès de Christopher Elton, il remporte le Liszt-Bartók Prize au Concours Géza Anda 2021 ainsi que d’autres distinctions comme le Golden Prize du Manhattan International Music Competition et le Harriet Cohen Bach Prize. Lauréat du Debut Berlin International Concerto Competition, il se produit à la Philharmonie de Berlin en 2017. Il s’intéresse à l’interprétation historique, jouant sur instruments d’époque avec des orchestres renommés. Entre 2020 et 2022, il interprète l’intégrale des œuvres pour piano seul de Bartók à Budapest. En 2023, il remporte la première place au Kissingen Piano Olympics.

Né à Moscou, Ilya Shmukler se fait remarquer dès l’enfance pour ses talents musicaux. Après une formation polyvalente, il remporte son premier concours à dix ans, ce qui l’oriente définitivement vers la musique. Il donne son premier récital à douze ans et débute avec orchestre à quatorze ans. Lauréat de nombreux concours internationaux, il remporte le premier prix et quatre prix spéciaux au Concours Géza Anda 2024 à Zurich. Finaliste du Concours Cliburn 2022 (prix de la meilleure interprétation d’un concerto de Mozart), il fait ses débuts à New York à la Carnegie Weill Recital Hall en 2022. Il a étudié au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou et poursuit ses études à la Park University (États-Unis) avec Stanislav Ioudenitch. Il se produit en Europe et en Amérique du Nord avec des orchestres et artistes de renom.

Dmitry Yudin, né à Moscou en 2001, étudie de 2008 à 2019 à l’école de musique Gnessin avec Lydia Grigoryeva. Lauréat de nombreux concours, il se produit en récital en Russie et à l’étranger, et collabore avec des orchestres tels que l’Orchestre symphonique des jeunes des États baltes et l’Orchestre philharmonique national de Russie. Depuis 2019, il étudie avec Horacio Gutierrez à la Manhattan School of Music (New York), où il obtient une bourse complète. Il remporte en 2022 le concours de concerto Eisenberg-Fried (MSM) et se distingue en 2023 par le HMA Foote Award à Boston et des prix aux New York Concert Artists Auditions et au Concours de concerto Wideman. En 2024, il décroche le deuxième prix du Concours Géza Anda à Zurich.

Fondé en 2005, le Verbier Festival Chamber Orchestra (VFCO) regroupe des anciens du Verbier Festival Orchestra, aujourd’hui membres de prestigieux ensembles internationaux (Philharmoniques de Berlin et Vienne, Metropolitan Opera, Concertgebouw, etc.). L’orchestre, reconnu comme l’un des meilleurs orchestres de chambre au monde, se distingue par son esprit de communication et d’exploration musicale. Il se produit régulièrement avec des solistes et chefs de renom et assure la résidence du Verbier Festival, tout en menant des tournées internationales et des projets éducatifs. Leur enregistrement des neuf symphonies de Beethoven sous la direction de Gábor Takács-Nagy, réalisé sur treize ans, a été salué pour sa spontanéité et sa profondeur.

Né à Budapest, Gábor Takács-Nagy est une figure majeure de la musique hongroise. Fondateur et premier violon du Takács Quartet (1975-1992), il fonde ensuite le Takács Piano Trio et le Mikrokosmos Quartet. Depuis 2002, il se consacre à la direction d’orchestre, créant la Camerata Bellerive. Il est nommé directeur musical du VFCO en 2007, puis de la Manchester Camerata en 2011, et chef invité principal de l’Orchestre du Festival de Budapest en 2012. Il enseigne à Genève et est membre honoraire de la Royal Academy of Music de Londres. Sa discographie comprend notamment l’intégrale des symphonies de Beethoven avec le VFCO, publiée chez Deutsche Grammophon.

Kaddish – Deux Mélodies hébraïques

Maurice Ravel (1875–1937) et Kaddish – Deux Mélodies hébraïques

Maurice Ravel a composé l’une des musiques d’inspiration juive les plus émouvantes de tous les temps. Le Kaddish, extrait des Deux Mélodies hébraïques, est un chant de deuil dont l’accompagnement pianistique est minimaliste. Son style déclamatoire, souvent proche du récitatif, et ses longs mélismes qui mènent à un sommet d’intensité, laissent peu de doute sur le fait que Ravel avait écouté la musique de synagogue et des chantres (hazzanim).

En réalité, le titre « Kaddish » désigne la première des deux mélodies qui composent le cycle nommé Deux Mélodies hébraïques. Les paroles de cette première chanson sont en araméen et proviennent d’un livre de prières juives. La deuxième mélodie, intitulée L’Énigme éternelle, est basée sur un poème en yiddish.

Ces deux pièces furent créées en juin 1914 par la cantatrice Alvina Alvi, qui les avait commandées à Ravel, avec le compositeur lui-même au piano. Ravel en réalisa une version orchestrée entre 1919 et 1920.

La prière du Kaddish, centrale dans la liturgie juive, signifie littéralement « saint » en araméen. Elle a pour objectif principal la glorification et la sanctification du nom de Dieu. Elle est fréquemment récitée dans le cadre du deuil.

Dans la liturgie juive, il existe plusieurs versions du Kaddish utilisées comme transitions entre différentes parties de l’office. Cependant, le terme « Kaddish » renvoie généralement au « Kaddish des endeuillés », récité dans toutes les prières quotidiennes, ainsi qu’aux funérailles et lors des commémorations. Lorsque l’on parle de « dire le Kaddish », il s’agit donc de façon non équivoque des rituels du deuil.

Les mots d’ouverture de cette prière s’inspirent du verset Ézéchiel 38:23, une vision où Dieu se rend grand aux yeux de toutes les nations. La ligne centrale du Kaddish dans la tradition juive est la réponse de la congrégation :

« Que Son grand nom soit béni à jamais et dans toute l’éternité »,

déclaration publique de la grandeur et de l’éternité divine, qui paraphrase Daniel 2:20.

Les versions du Kaddish récitées par les endeuillés, les rabbins, ou dans son intégralité, se terminent par une supplication pour la paix, rédigée en hébreu et issue de la Bible.

Aux côtés du Shema et de l’Amidah, le Kaddish est l’une des prières les plus importantes et les plus centrales de la liturgie juive.

Écrit dans un mélange d’hébreu et d’araméen, le Kaddish est un texte d’environ une demi-page, dont le contenu principal est la glorification de Dieu et l’espoir de l’arrivée rapide de l’ère messianique. Il est principalement récité dans la synagogue à la fin ou au début des grandes sections de la liturgie. Le plus souvent, le chantre entonne le Kaddish, accompagné de réponses de l’assemblée.

Le Dr Tarsi (op. cit.) propose la traduction approximative suivante du texte du Kaddish, tel qu’utilisé par Ravel :

« Que soit magnifié et sanctifié le nom de Dieu à travers le monde qu’Il a créé selon Sa volonté.

Qu’Il établisse Son royaume durant nos jours et ceux de tout le peuple, rapidement et prochainement, et disons Amen.

(À cet endroit, une réponse de l’assemblée est normalement prévue, mais elle est absente dans la version de Ravel).

Que soit exalté et glorifié, loué et célébré, acclamé et honoré le nom du Saint, béni soit-Il,

loué au-delà de toute bénédiction et de tout chant,

au-delà de tous les hommages que l’homme peut exprimer, et disons Amen. »(Okonsar.com traduit en français)

Dernier concert RTS Nouveaux Talents de la saison avec Iris Scialom – Révélation aux victoires de la musique classique 2025

DIMANCHE 18 MAI 2025, 17H

SALLE DE MUSIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEAUX TALENTS

Concert diffusé en direct par RTS Espace 2

IRIS SCIALOM violon

ANTONIN BONNET piano

GEORGE ENESCU 1881-1955

Sonate n° 2 en fa mineur pour violon et piano, op. 6

MAURICE RAVEL 1875-1937

Deux mélodies hébraïques Kaddisch (arr. pour violon et piano de Lucien Garban)

Pavane pour une infante défunte (arr. pour violon et piano de Louis Fleury)

Sonate posthume pour violon et piano

Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré, pour violon et piano

GABRIEL FAURÉ 1845-1924

Sonate n° 1 en la majeur pour violon et piano, op. 13

Après un rêve (arr. pour violon de Philippe Perrin)

Iris Scialom et Antonin Bonnet interprètent un programme centré sur Maurice Ravel, avec des œuvres de George Enescu et Gabriel Fauré. La Sonate n° 2 de Enescu mêle structure classique et influences folkloriques. Ravel est représenté par ses Deux mélodies hébraïques, sa Pavane pour une infante défunte, sa Sonate posthume et la Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré. Fauré est également présent avec sa Sonate n° 1 et la mélodie Après un rêve. Iris Scialom, formée au Conservatoire de Paris, est lauréate de nombreux concours et se produit en soliste et en musique de chambre. Antonin Bonnet, étudiant au CNSMDP, est actif en musique de chambre et lauréat de plusieurs prix.

© KitBalakun Prod

Concerto pour violoncelle n° 1, op. 107 de Dmitri Chostakovitch

| Carte d’identité de l’œuvre : Concerto pour violoncelle n° 1, op. 107 de Dmitri Chostakovitch |

|

| Genre | musique concertante |

| Composition | entre le 1er mai et le 20 juin 1959 |

| Dédicataire | Mstislav Rostropovitch |

| Création | le 4 octobre 1959 à Leningrad, par Mstislav Rostropovitch (violoncelle) et l’Orchestre philharmonique de Leningrad sous la direction de Evgueni Mravinski. |

| Forme | en quatre mouvements : I. Allegretto II. Moderato III. Cadenza IV. Allegro con moto |

| Instrumentation | Soliste : violoncelle Orchestre : – Bois : 2 flûtes (dont 1 aussi piccolo), 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons (dont 1 aussi contrebasson) – Cuivres : 1 cor – Percussions : timbales, célesta – Cordes : violons I et II, altos, violoncelles, contrebasses |

Après la mort de Staline en 1953, la politique culturelle de l’URSS s’assouplit progressivement. Chostakovitch, qui s’est longtemps censuré par peur des représailles du Parti (plusieurs œuvres, ne correspondant pas aux critères imposés, n’ont pas été jouées en public), compose désormais plus librement. Sa Symphonie n° 10, écrite en 1953, illustre cette émancipation en utilisant pour la première fois le motif DSCH, signature musicale par laquelle Chostakovitch s’affirme en tant que compositeur et individu. L’année 1958 verra ensuite la réhabilitation de plusieurs musiciens russes, dont Chostakovitch (mais aussi Prokofiev, Khatchatourian…), mis au ban dix ans plus tôt par l’Union des compositeurs. En 1959, il se lance dans l’écriture de son premier concerto pour violoncelle : il commence sa composition le 1er mai et l’achève le 20 juin de la même année.

C’est vraisemblablement après avoir entendu la Symphonie concertante de Prokofiev, créée en 1952 et dont la partie dédiée au violoncelle soliste fait montre d’une redoutable virtuosité, que Chostakovitch envisage d’écrire son Concerto pour violoncelle n° 1. Dans une interview publiée en juin 1959 dans le journal Sovetskaya kultura, le compositeur déclare à propos de la pièce de son compatriote : Cette œuvre m’a totalement captivé et m’a donné envie de tester mes propres compétences dans ce genre.

[1] Toutes les deux dédiées à Mstislav Rostropovitch, alors jeune violoncelliste de talent (à 23 ans seulement il recevait le prix Staline), ces deux œuvres concertantes de Prokofiev et Chostakovitch restent actuellement deux des pièces les plus difficiles du répertoire pour violoncelle.

Le concerto est créé par Rostropovitch le 4 octobre 1959, sous la direction d’Evgueni Mravinski à la tête de l’Orchestre philharmonique de Leningrad. (Source: Philharmonie de Paris)

Rostropovitch à La Chaux-de-Fonds 🙂

Grand concert de clôture de saison le 7 mai 2025 – OSR/Nott/Ueno

Le concert du 7 mai 2025 à La Chaux-de-Fonds réunit l’Orchestre de la Suisse Romande dirigé par Jonathan Nott et le violoncelliste Michiaki Ueno. Le programme met en regard deux œuvres majeures du XXe siècle : le Concerto pour violoncelle n° 1 de Dmitri Chostakovitch et Petrouchka d’Igor Stravinsky, dans sa version originale de 1911.

Composé en 1959 pour Mstislav Rostropovitch, le concerto de Chostakovitch s’organise en quatre mouvements. Le premier, Allegretto, présente un thème basé sur le monogramme musical du compositeur (« DSCH »). Le second, Moderato, contraste par sa mélancolie lyrique. Le troisième mouvement, une cadence de violoncelle seul, résume et développe les matériaux précédents. Le final est une toccata rythmée, avec notamment une citation de Souliko, chanson associée à Staline, introduite avec ironie. Le tout illustre les jeux d’ambiguïté caractéristiques de Chostakovitch dans un contexte soviétique toujours sensible.

La seconde partie est consacrée au ballet Petrouchka de Stravinsky, créé par les Ballets russes en 1911. L’orchestre, très fourni, illustre les quatre tableaux : la Foire, la chambre de Petrouchka, la chambre du Maure, et le retour à la fête marqué par la mort du pantin. Ce récit musical met en scène la marionnette Petrouchka, dotée d’humanité, et explore ses émotions, ses jalousies et sa fin tragique. L’orchestration colorée et inventive renforce la dramaturgie du conte.

Né au Paraguay en 1995, Michiaki Ueno a grandi au Japon avant de poursuivre sa formation en Europe. Lauréat de plusieurs concours, dont celui de Genève en 2021, il joue un violoncelle de Giovanni Battista Gabrielli de 1761 prêté par la Fondation Boubo-Music. Il s’est produit au Japon et en Europe, notamment au Suntory Hall de Tokyo.

L’Orchestre de la Suisse Romande, fondé en 1918, se compose d’une centaine de musiciens. Il se produit à Genève et Lausanne, et en tournée. Il collabore étroitement avec la RTS, développe des actions pédagogiques et commande régulièrement des œuvres. Jonathan Nott, son directeur musical depuis 2017, allie programmation classique et contemporaine, et poursuit les tournées internationales de l’ensemble.

« Syrinx » de Claude Debussy

Syrinx

Debussy a conçu cette mélodie pour flûte seule comme une musique de scène devant accompagner la mort du dieu Pan dans la pièce de son ami Gabriel Mourey : Psyché.

Debussy et Mourey avaient échafaudé de nombreux projets théâtraux. Syrinx est le seul qui ait abouti, peut-être en raison de l’intérêt de Debussy pour une interprétation nouvelle des mythes grecs. A propos de Psyché, l’amante d’Eros, Debussy écrivait à Mourey : «Quel type de génie faut-il pour ressusciter ce vieux mythe duquel on a arraché toutes les plumes aux ailes de l’amour !»

On ne peut s’empêcher de songer ici à la flûte qui ouvre le Prélude à l’après-midi d’un faune : les deux mélopées ont en commun la mélancolie du chromatisme descendant et cet équilibre unique que Debussy a toujours su réaliser entre répétition et différence. (Ircam)

Lozakovich/ESN/Vanoosten le 30 avril 2025

Ce concert réunira le violoniste Daniel Lozakovich, l’Ensemble Symphonique Neuchâtel (ESN) et son directeur musical Victorien Vanoosten autour d’un programme consacré à Haydn, Mozart et Beethoven, trois figures majeures du classicisme viennois.

Né en 2001 à Stockholm, Daniel Lozakovich débute le violon à l’âge de sept ans. Il se forme notamment à la Hochschule für Musik Karlsruhe et obtient un master en 2021. Il signe ensuite un contrat avec le label Deutsche Grammophon, avec lequel il enregistre des œuvres de Tchaïkovski, notamment un Concerto pour violon distingué par Gramophone en 2023. Il joue sur un violon Stradivarius « ex-Sancy » de 1713, prêté par LVMH. Lauréat de nombreux prix, il se produit régulièrement avec des orchestres de renommée internationale.

L’Ensemble Symphonique Neuchâtel est issu de la fusion en 2008 de deux formations locales. Sous la direction de Victorien Vanoosten depuis 2019, il développe une programmation variée mêlant répertoire classique et projets pluridisciplinaires. L’orchestre mène également des actions pédagogiques et sociales. Victorien Vanoosten, formé à Paris et à Helsinki, a été l’assistant de Daniel Barenboim à Berlin. Il dirige aujourd’hui une carrière internationale comme chef et pianiste, et a été récemment nommé directeur musical de l’Opéra de Toulon.

La soirée débute avec la Symphonie n°88 en sol majeur de Joseph Haydn, composée en 1787. Elle illustre un équilibre entre classicisme formel et expression populaire. Le second mouvement se distingue par l’utilisation expressive des cuivres, tandis que le finale adopte une forme de perpetuum mobile entraînant.

Le Concerto pour violon n°3 en sol majeur K.216 de Mozart, écrit en 1775, est une œuvre marquée par la légèreté et la clarté. Le deuxième mouvement, en ré majeur, met en valeur les bois, tandis que le dernier, de forme rondeau, introduit des danses folkloriques. Ce concerto témoigne du lien étroit entre Mozart compositeur et interprète.

Enfin, la Symphonie n°3 en mi bémol majeur, op. 55, de Beethoven, surnommée « Eroica », fut achevée en 1804. Conçue à l’origine comme un hommage à Napoléon, elle en conserve l’élan dramatique. Le mouvement lent adopte la forme d’une marche funèbre, tandis que le finale reprend un thème de son ballet Les Créatures de Prométhée, traité en variations. L’œuvre illustre l’ambition beethovénienne d’étendre les formes classiques vers de nouveaux horizons expressifs.